Wandbild "Friedensbewegung"

Der Friedefürst in der Friedenskirche! Audiotext

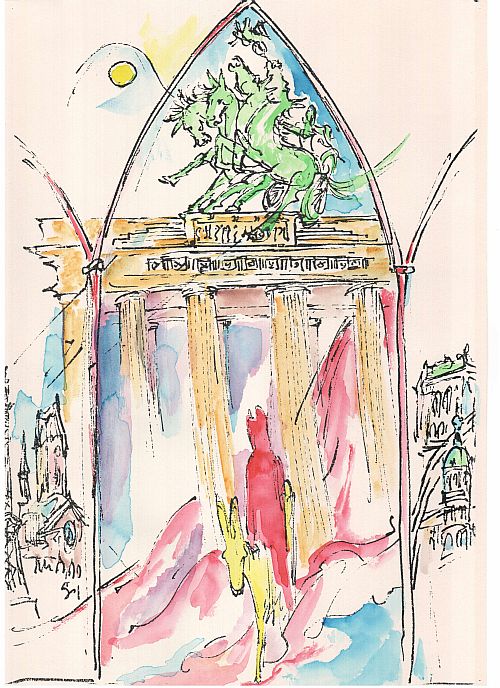

Jesus reitet – wie in der Bibel beim Evangelisten Matthäus als Friedefürst beschrieben – durch das Brandenburger Tor. Es ist die Analogie zu seinem Einzug nach Jerusalem am Palmsonntag: nicht in Herrlichkeit und Pracht, sondern auf einem Esel. Dabei sprengt er die Berliner Mauer, die Säulen des Tores geraten ins Wanken, die Rosse der Quadriga stieben vor „Entsetzen“ auseinander: Die Lenkerin kann die Pferde kaum im Zaum halten und stürzen fast vom Tor herab. Eine blaue Welle durchweht dieses Geschehen und breitet sich über das gesamte Bild aus.

Diese blaue Welle symbolisiert eine positive Aufregung, die der Reiter bei Menschen in Bewegung setzt – für Gott und für andere Menschen in der Stadt. Dies wünscht sich die Friedenskirche in all ihrem Tun: sozial, politisch und religiös. Ganz im Sinne des Friedensfürsten.

Der Bild erklärt

Zur rechten und linken Seite wird der „Triumphzug“ Jesu mit markanten Motiven aus Berlin – ehemals West und ehemals Ost – eingerahmt. Links steht Charlottenburg vor der Mauer und rechts Ostberlin hinter der Mauer. In Ostberlin sind viele Kirchen dargestellt, ebenso die ehemalige Schultheiss-Brauerei, in der gelegentlich Gottesdienste stattfinden. Die Kirchen der ehemaligen DDR ließen sich mutig in Bewegung setzen, indem sie den Willen des Reiters umsetzten. Sie öffneten ihre Türen für Menschen und Gruppen, als man im Westen noch glaubte, dies hätte mit Kirche nichts zu tun. Beispielhaft seien hier Punkbands, die LGBT-Gruppen oder Umweltschutzgruppen genannt.

Irgendwann wurde es Jesus „im Osten“ „zu bunt“, und er ritt nach Westen – dabei stürzte dann die Mauer ein. Das Wandbild ist somit ein doppeltes Bekenntnis: Gottes Reich verwirklichte sich bereits in der damaligen DDR, und der Mauerfall ist Gott zu verdanken.

Auf der linken Seite steht Charlottenburg, stellvertretend für Westberlin. Charlottenburg war der dritte große Stadtteil Berliner Judentums, daher sind dort viele Häuser mit jüdischer Geschichte zu sehen – wie auch die Friedenskirche. Sie war knapp 20 Jahre eine Synagoge, aus dieser Zeit stammt die Empore – für die Frauen - im Kirchensaal.

Ebenfalls dargestellt ist das älteste Haus Charlottenburgs, das durch beherztes Eingreifen von Nachbarn vor dem Abriss bewahrt wurde. Es wird erzählt, die Bagger hätten am Heiligabend noch mit dem Abriss begonnen, doch Nachbarn eilten herbei. Die herbeigerufene Polizei konnte nichts tun, da der Eigentümer das Recht hatte. So holte man den Baustadtrat aus dem Gottesdienst der Luisenkirche, und er stoppte den beginnenden Abriss. Heute befindet sich ein Museum in dem Haus.

Weitere Motive zeugen von Charlottenburgs Geschichte: die Gierkezeile mit ihren historischen Gebäuden, darunter das erste und älteste Krankenhaus Charlottenburgs, die Villa-Käthe-Kollwitz am Kurfürstendamm, die ehemalige jüdische Rundschau und Palästinagesellschaft in der Meinekestraße – heute befindet sich ein Hotel in dem Haus, durch die knapp 40.000 Kinder während des Dritten Reiches gerettet wurden. Neben dem Haus sieht man das Eisengittertor, dort lebte unter der Hausnummer 9 oder 12 ein jüdische Junge. Er wurde durch das Engagement im Nebenhaus gerettet, über England in die USA und kam gegen Ende des Krieges zurück. Er war Übersetzer in den Prozessen, als über die Mörder seiner gesammelten Familie verhandelt wurde: Die „Nürnberger Prozesse“.

Auch das jüdische Abraham-Haus in der Kantstraße 154 und die Synagoge in der Pestalozzistraße sind zu sehen. Viele Stolpersteine sind vor den Häusern platziert.

All diese Menschen und Orte stehen für eine „positive Aufregung“, die sich in den Reaktionen der Menschen auf den Einzug Jesu spiegelt: Einerseits Entsetzen für die damaligen religiösen Taktgeber, und freudige Aufregung für die hoffnungsvolle Bevölkerung, die Jesus entgegenging und ihn als Herrscher feierte. Es ist ein und das selbe griechische Wort, welches als Entsetzen oder Aufregung übersetzt werden kann.

Der christliche Glaube kann Schrecken auslösen – für Täter und das Böse. Denn – so das christliche Glaubensbekenntnis - ein ehemaliges Opfer – Jesus am Kreuz – wird aufgrund seiner Auferstehung am Ende aller Zeiten zu Gericht sitzen und urteilen: befangenen Herzens, auf Seiten der Opfer. Die Friedenskirche wünscht sich am meisten das positve der Übersetzung: Die „Aufregung“, indem Menschen für die Hoffnung und für das Leben in der Stadt, sich für das Gute in Bewegung bringen lassen.

Dem Betrachter fällt auf, dass Jesus auf dem Wandbild unscharf dargestellt ist. Seine Hände und Füße hingegen sind deutlich zu erkennen. Sie symbolisieren die Spuren Gottes im Leben der Menschen: Die Füße stehen für den Weg, den Gott mitgeht, die Hände für das Eingreifen Gottes in unser Leben. Diese Erfahrungen bleiben objektiv, doch die Deutung liegt in der persönlichen Entscheidung. Vertrauen in Gott kann nicht anerzogen werden; es muss ein Geschenk sein – eine Bewegung, die durch den Geist Gottes bewirkt wird. Dies stellt die blaue Welle und Linie inmitten des Bildes dar.

Der Künstler

Der heute in Bad Tölz lebende Künstler und ehemalige Pastor Helmut Kissel hat in Berlin und München Theologie und Kunst studiert und kennt die Stadt aus eigenem Erleben. Ähnliche Projekte sind von dem ehemaligen Meisterschüler der Münchner Kunstakademie bereits realisiert worden, so z. B. in der Baptistenkirche-Wedding in Berlin.

Nähere Auskünfte zu Leben und Schaffen des Künstlers unter Internetpräsenz Helmut Kissel.

Darüber hinaus als eines unter vielen anderen Wandbildern unter Website Berliner Wandbilder.

Seit Januar 2009 schmückt das ca. 80qm grosse Wandbild "Friedensbewegung" den Apsisbereich der Friedenskirche.

Die Realisierungsphase

Alle in Bewegung - Bild im Foyer der Friedenskirche - Audiotext

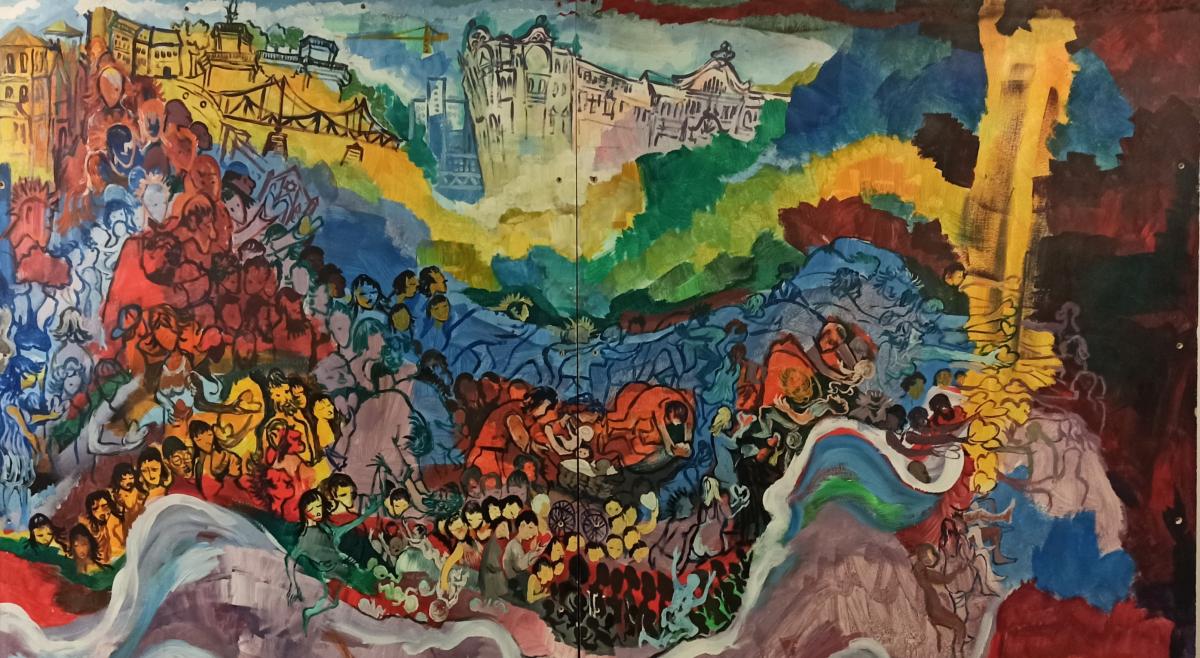

Das Bild zeigt Menschen in Bewegung – vielfältig und unterschiedlich. Ob Pfarrer, Frau mit Kinderwagen oder Jugendliche mit Migrationshintergrund – alle halten ihr Herz in den Händen. In der Bibel steht das Herz für Denken, Wollen und Planen – die Mitte des Menschen. Jeder ist unterwegs, sucht Orientierung oder hat sie gefunden.

Am unteren Bildrand sind auch Opfer des Unterwegsseins zu sehen, teilweise fallen sie in den Landwehrkanal im Berliner Bezirk Mitte. Der Stadtteil Wedding wird dargestellt: mit der Müllerstraße, den Osram-Höfen, der Schering-Brücke, dem Gesundbrunnenbunker und der „Millionenbrücke“ als Verbindung nach Prenzlauer Berg. Eine kleine rote Backsteinkirche symbolisiert die Baptistenkirche Wedding. Sie ist Teil der Suche, aber keine Endstation. Wäre sie die Antwort auf alles, würde sie zur Sekte.

Die Friedenskirche möchte das Unterwegssein begleiten und unterstützen. Sie lädt ein, die Erfahrung zu machen, dass Denken, Wollen und Planen – das Herz – „von oben“ durchleuchtet werden kann. Diese Erfahrung geschieht besonders im gemeinsamen Erleben, wenn sich Kirche ereignet. Der Lichtstrahl auf der rechten Bildseite symbolisiert diese Durchleuchtung und Orientierung: Gott.

Manche erleben dabei einen Umbruch, einen Neubeginn, und wenden sich dem Licht Gottes zu. Die Taufe steht für diese Erfahrung. Es ist kein einmaliger Akt, sondern ein fortlaufender Prozess. Rechts sieht man Christen, die ihr Denken, Wollen und Planen – ihr Herz – immer wieder ins Licht Gottes halten.

Das Bild erklärt den Kern dessen, worum es der Friedenskirche geht. Es beschreibt den christlichen Gottesdienst als eine Erfahrung der Durchleuchtung. Diese ist ein Geschenk Gottes, das aktiv gesucht wird, indem man sein Herz öffnet.

Von 1997 bis 2023 zierte das Bild das Eingangsfoyer der Baptistenkirche Wedding. Es zeigte den Besuchern, was sie im Gebäude erwartet. Nach Umbaumaßnahmen wurde es im Eingangsbereich der Friedenskirche aufgestellt. Auch hier weist es auf den Kern des Gemeindelebens hin.

Der Künstler und ehemalige Pastor Helmut Kissel (geb. 1929) lebt heute in Bad Tölz. Er hat Theologie und Kunst in Berlin und München studiert. Als Meisterschüler der Münchner Kunstakademie verbindet er Kunst und Theologie. Berlin kennt er aus eigener Erfahrung, besonders aus seiner Studienzeit in den 1950er Jahren.